次の日の私は、仕事を早々に切り上げて、ロンドンの片田舎にある彼の邸宅へと向かった。

同じく過疎化のすすむロンドン郊外で開業医をやっている私は、暇をもてあます事が多かったのだ。

彼とは5年前ロンドンの骨董市でお互い客として知り合った。

二人ともたまたま同じビクトリア時代のグラスを買おうとしてしまい、譲り合っているうち、互いの骨董趣味の一致を知ったのだった。

彼は若い男であったが「郷土史研究家」を自称した。

だが、付き合いが深まるたび彼の生活が明らかになっていった。

代々地主の家系であったため働く必要もなく、そのため先祖の財産を骨董趣味につぎ込んで、労働者とは程遠い退廃的な生活を送っていたのだった。

しかし、郷土の歴史を語って聞かせる時の彼は、歴史上の事件をまるで自分の思い出話であるかのように静かに真摯に語るので、私はこの若い男の話に引き込まれた。

反面、びっくりするほど幼稚で卑猥な冗談を飛ばす事もあり、一筋縄では捕らえられない内面の二面性をうかがわせた。

大きな屋敷についた私は彼に出迎えられ、待ちかねていたようにそのまま地下にあるというワイン倉に案内された。

階段を下りる途中で彼は「1890年の物をあけるんだ、特別なんだぜ」と言ったが、ワインに無知な私は、過ぎた時代以上にどんな価値があるのかは分からなかった。

彼が地下室の扉をあけ、真っ暗な室内から冷気が流れ込んだ。

そして含み笑いをしながら私に先に入るように促した。

何をたくらんでいるか分からなかったが、誘いに乗ることにして、そろそろとすり足で部屋の中に入っていった。

部屋の中央に何か置いてあるのがぼんやりとうかがえ、私はよく見ようと凝視した。

やがてそれは、暗闇になれはじめた私の目を驚かせた。

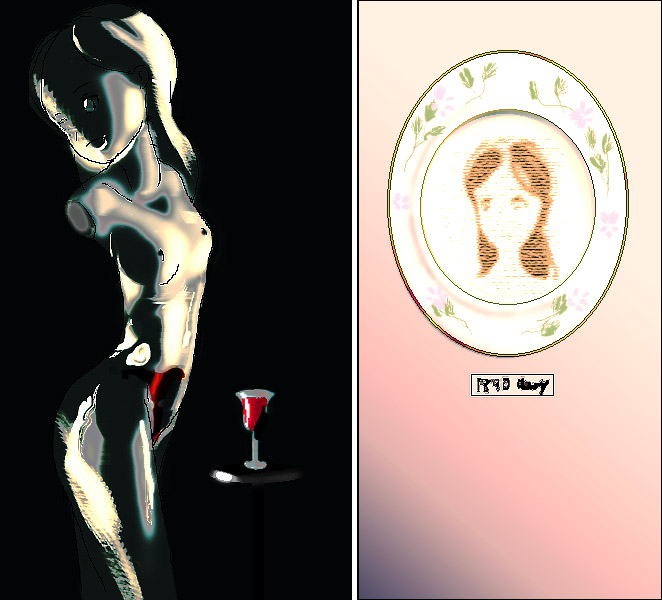

部屋に置かれていたのは、全面がクリスタルガラスでできた、人間の彫像だった。

全裸の少女が、ちょうど誰かに声をかけられて振り向いたようなポーズをつけられた物だった。

それはあまりに精巧すぎる造りで、よく観察しようと像の顔に向かって目を近づけた。

あけられた口の中には、生えそろった永久歯が一つ一つリアルに並んでいた。親知らずまでは生えていないようだ。

舌には声を上げた時の振るえの跡まで造形されているようだった。さらに喉の奥のほうまで空洞が続いている。

誰がどうやって作ったのだろう。実際の人間から型取りして作ったのだろうか?

いや、それはありえない。

人の口の中を型取りするようなことは常識では不可能だ。

私は彼に、地下室の暗闇にたたずむこの不思議な像の詳細を教えてくれるようにせがんだ。

彼は私の驚きに満足したようで、像を指差し「これがワインのボトルなんだよ」と笑った。

私は、彼の指さす先、像の下腹部を見た。

はじめ見たときには、暗闇と像の光の反射で気づかなかったが、像の胎内に赤い液体が入れられていた。

胎内の空洞の輪郭がはっきり分かったとき、私はすこし気分が悪くなり、彼の含み笑いの本当の意味も知った。

ガラスをくりぬいて作ったのであろう空洞は、そっくり女性の内性器の形だったのだ。

彼は膣内にはめ込まれたコルクをゆうゆうと抜き、ワインをグラスに注いだ。

それにしてもいったい誰がこんな悪趣味なオブジェを作ったのだろう?

しかし、単に悪趣味と決めつけるには、少女の姿はあまりに可憐だった。

表面の傷や汚れからみて、製造されてから相当な時間が経過しているはずだ。

それなのに像はなお生命力をたたえており、優れた美術品ともいえる。

まったく曇のない純真さをたたえる瞳を彫りだしたその手で、性的な欲望もさえもその像に込めたガラス職人・・・。

いったいどのような人物だったのだろうか。

いや、そんな物は作れるはずがない。第一、どのような技で作ったというのだ。

ワインを注ぎ終わった彼は、私の分のグラスを差し出した。

彼は自分のワインを舌で味わいながら、再び像を指差しながら語り始めた。

「マリーの手が二つとも欠けているだろう?これはロンドンが空爆されたときの衝撃で床に倒れたせいだ。その時は市内の家に置かれていたからね。美しい手だったというから残念だよ」

マリーというのは像の名前だろうか、そんな風にガラスの像を名前で呼ぶ事にも驚いたが、ロンドン空爆というのは恐らく第二次世界大戦のことだろう。

そのような歴史的事実が前置きなしに若者の口から発せられることに、毎度ながらびっくりさせられる。

私はこの話を、渡されたワインを手に持ったまま聴いていた。

なぜなら、像の造形のショックからさめず、なかなかグラスに口につける事ができなかったからだった。

が、一口含むと、たちどころにしてその優雅で深い味わいに恍惚となり、結局全て飲み干してしまったのだった。

ワインに舌鼓をうち、地下室を跡にした後は彼の楽しい話にも耳を傾け、やがて像のことはすっかり頭から離れてしまった。

私は遅くならないように帰る事にし、彼に送られながら玄関へ向かった。

そのとき、廊下の壁にかかっている、以前は大して気に留めなかった一枚の古い肖像写真が目に入った。

急に見覚えのある顔だという気がした。

写真の下には「1890年没、マリー」と書かれていた。