その部屋で唯一生活観を思わせる仕事机では、白衣の男が書類に埋没していた。痩身の男は書類の隙間からこぼれる光を頼りに、手に持った何かの実験データを何度も見直していた。

ギギイ…。

扉の軋む音が部屋に響き、男は書類から目を離した。男の視線の先には、無機質な部屋には不釣合いな白いワンピースに身を包んだ可憐な女性が、扉を開け放ち立っていた。

「これは、これは…。洋子様が私の研究室に来られるとは珍しい。なにか頼みごとですか?」

洋子と呼ばれた女性は、男の問いに答えることなく強い口調で話を切り出した。

「松戸、もうこんな実験、止めにしませんか?お金をかけるだけ無駄です。」

松戸と呼ばれた男は、驚きで目を丸くする。手に持つ実験データを洋子に突きつけ、必死になって研究の成果を説明しようとした。

「洋子様、な、なにを突然言い出すんですか?確かに結果は出せていませんが、研究の完成まであと少しなんです。動物実験では成功しています。ほら、これを見てください。この数値を維持できれば、人間にも…。」

洋子は目の前に出された書類を左手で振り払った。薄暗い部屋に白い書類が花びらのように舞い散っていく。

「実験の成否を問題にしているわけではありません。そもそも、わたくしはあなたがどういった研究しているかなんて聞かされていませんし、興味もありません。わたくしは実験の目的に疑問を呈しているのです。」

苛立たしそうに白い腕を組み、氷細工のように繊細な指でコツコツとリズムを刻みながら、洋子は話を続ける。

「執事のセバスチャンに聞いたのですけど、あなたはノストラダムスの予言を信じて研究をしているそうですね?くだらない。1999年を5年も過ぎた今、なぜその対策を研究しなくてはならないのですか?」

呆然と振り払われた腕を見ていた松戸だったが、洋子の問い掛けで我に返った。

「私はノストラダムスの予言解読に人生のすべてをかけてきました。そして、ついに解読に成功し、その真実にたどり着いたのです。これは、いまは亡き源一郎様にしかお教えしていないことなのですが…、そうですね、いい機会ですから洋子様にもお教えいたしましょう。」

机の引出しから一枚の紙を取り出し、ペンを走らせながら説明を始めた。

「洋子様もノストラダムスの有名な『1999の年、7の月 。空から恐怖の大王が降ってくる。』という予言は知っていると思います。世間では予言が外れたと騒がれていましたが、私には事前にそうなることがわかっていました。なぜならノストラダムスはそこに更なる謎を潜ませていたのです。まず1999年に注目してください。ここで特に注目してもらいたいのが999の部分です。これを上下さかさまにすると666、聖書で言う獣の数字になります。つまり、あの予言は1999に隠された獣の数字が示す6を足した年、2005年の7月に恐怖の大王が舞い降りることを明確に現しているのです。」

松戸は自説に自信を持っているらしく、話が進むにつれてその口調に熱がこもっていった。

しかし、その熱意が洋子に伝わることはなかった。

「くだらない。お爺様はどうだったか知らないですが、わたくしはあなたの数字遊びに付き合うつもりはありませんから。」

「数字遊び!?洋子様は私が人生を掛けた研究を数字遊びと仰るおつもりですか!!」

激昂する松戸に軽蔑の眼差しを向ける洋子。その容姿が際立っているだけに、殊更冷徹な印象を与える。

「わたくしは思ったことを言ったまでです。この調子なら今研究している内容もろくなもんじゃないのでしょう。とにかく、研究は中止。あなたを今日付けで解雇します。今までご苦労様。退職手当は執事のセバスチャンから貰ってちょうだい。そうそう、この部屋の鉄屑はこちらで処分しておきますから。」

あまりのショックに、松戸の顔は青黒く変色していた。

「そんな、急にそんなことを言われても困ります。お願いします。あと少しで研究が完成するんです。それに、この研究は源一郎様からお墨付きをもらった人類救済を目的とした崇高なる…。」

『源一郎のお墨付き』という言葉に、洋子はキュッと眉をひそめた。これ以上声を聞くのも汚らわしいといった顔で、松戸の言葉を遮った。

「お爺様が亡くなった今、わたくしが氷室財閥の長です。先程の言葉は氷室財閥の長、氷室洋子としての決定ですから。もうあなたに会うこともないでしょう。さようなら。」

「お待ちください!!洋子様!!せめて、せめてあと1ヶ月お待ちになって…。」

バタン!!

更に言い募ろうとする松戸の声は、音を立てて閉められた扉に遮られ、洋子の耳に届くことはなかった。

部屋に沈黙が訪れた。機械の低い唸りだけが、静かに響いている。

どのくらい時間が経っただろうか?糸の切れ掛かった操り人形のように、松戸はぎこちなく床に散らばった実験データを拾い集めると、ゆっくりと立ち上がった。

「実験を続けないと…。」

誰に聞かせるでもなく小さく呟き、何事もなかったかのように再び書類に埋没していった。

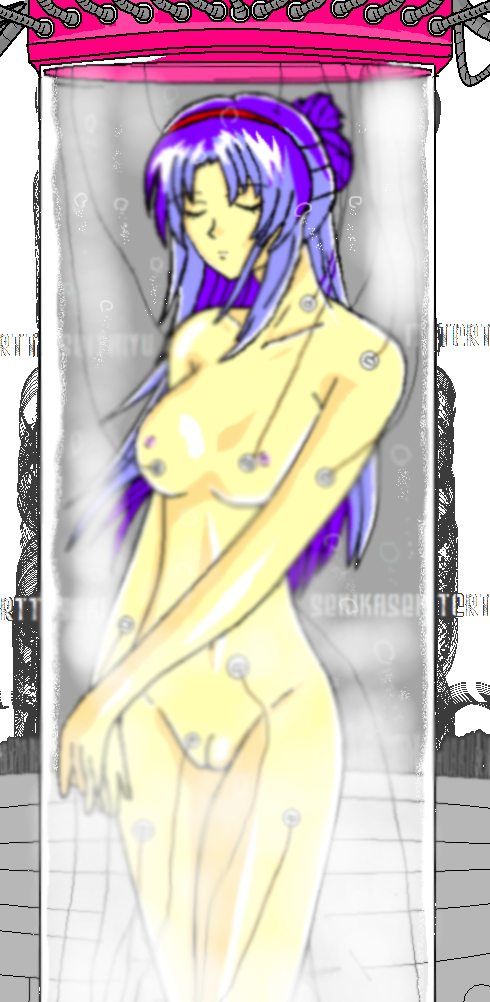

そこは機械とコードに埋め尽くされた部屋だった。ただ先程と違い、部屋の中央に人間を一人スッポリと覆うことができる円柱状のカプセルが設置されていた。カプセルの側面はガラスになっており、中の様子が外から確認できた。そこには先程洋子と呼ばれていた女性が、一糸纏わぬ姿で閉じ込められていた。ガラスに背を預けるようにして眠る裸身には、十数個に及ぶコード付きの吸盤が各部に取り付けられており、その姿は操者のいない操り人形を思わせた。

カプセル正面に設置された操作盤らしき装置の前では、白衣に身を包んだ松戸が一心不乱にキーボードを打ち込んでいた。

「ううーん。」

洋子の花びらのような唇から小さなうめき声がもれた。松戸は一旦手を止めてカプセルに目を向ける。

「くっくっくっ、お嬢様、お目覚めですか?」

「んっ、んん、こ、ここは…?松戸?」

冷たいガラスの感触に眉をひそめながら、まだ完全に覚醒していないのか、洋子は空ろに目を開き、独り言のように言葉を発していた。

「こんなこともあろうかと、秘密裏に研究施設を作っておいて正解でした。」

「わたくし、どうなって…。体が重い…。」

必死に体をに力を入れようとしているらしいが、手や足を緩慢に動かすことしかできないでいる。

「ああ、すいません。お嬢様は元気が良すぎるので、倦怠感を引き起こす薬を投与してあります。」

「松戸!!いったい、どういうつもりですか?わたくしは研究の中止を命じたはずですよ。しかも、こんな辱めまで…。路頭に迷うお前を拾ったお爺様の恩を忘れたのですか。なによ、こんなもの!!」

やっと完全に目覚めたらしく、必死に裸身を隠そうとしながら強い口調で松戸を非難し始めた。手始めに、自分の身体へ張り付くコード付きの吸盤を外そうとする。

「それを外してはいけません。」

「うぎゃああああああ!!」

松戸の制止を無視して手近なコードを引っ張った洋子だったが、壮絶な痛みを感じて叫びを上げた。

やれやれと両手を広げため息を付く松戸。

「間に合いませんでしたか。その端子の先からは木の根のように皮膚から肉の中へセンサーが食い込み、神経にまで達しています。無理やり引き抜こうとすれば、当然神経に直接刺激が伝わりますから激痛が走ります。」

洋子は荒い息を吐きながらカプセル内で肩を抱いて震えていたが、痛みが落ち着くと般若のような形相で松戸は睨みつけ始めた。しかし、線が絡まないよう気を付けているため、先程とは違い迫力を欠いている。

「松戸…、絶対に許しませんよ。」

松戸はそれを聞いてニヤリと笑った。

「ああそれから、洋子様、あなたは何か勘違いをなされているようですね。海外に留学中だった洋子様は知らないでしょうが、源一郎様は死ぬ間際に私に頼みごとをされました。私はその約束を果たすために行動しているにすぎません。私のしていることは源一郎様の意思ですから、洋子様もそのおつもりで。それから言っておきますが、私に命令権があるのは源一郎様だけです。洋子様は源一郎様の孫でしかなく、何の恩義も受けていませんから。あなたがなんと言おうと、命令に従うつもりはありませんよ。」

怒りでブルブルと不自由な体を震わせながら、洋子は声を荒げて怒りを露わにした。

「絶対に許しませんから!!ふん、そう言っていられるのも今のうちです。すぐにセバスチャンや氷室護衛部隊が助けに来るでしょう。」

白い裸身を舐めるように見ながら、松戸は首を振って洋子の言葉を否定した。

「残念ながら、それはありませんね。このことはセバスチャンも了承済みです。彼は源一郎様が私に頼み事をした際、証人として立ち会っていましたから。それから言っておきますが、洋子様をここに連れてきたのは私じゃありませんよ。お願いしたのは確かに私ですが、実行したのはセバスチャンです。」

「嘘です!!」

洋子はヒステリックに叫んだ。絶対的に信頼していた執事、セバスチャンに裏切られる。到底信じられる話ではなかった。

「嘘じゃありませんよ。大体、私のような素人に護衛の目を掠めて人をさらえるわけがないでしょう?それに洋子様がここに来てから、既に半日が経っています。護衛部隊がその気なら、とっくに助けられているはずですよ。」

反論の余地もなく、洋子は押し黙った。自分の運命が目の前の貧相な男に握られていることを改めて実感し、絶望で目の前が真っ暗になっていった。

「でっ、わたくしをどうするつもりですか?」

理不尽な現状を何とか受け入れた洋子は、不足している情報を得ようと松戸に質問した。

「実験の仕上げに付き合っていただきます。」

「実験の仕上げ?あなたの研究はまだ完成していないはずでは?」

少し不満そうな表情をしながら、松戸は洋子の問いに答えた。

「だから、仕上げです。動物実験は成功しました。次は人体実験になります。栄えある被験者第一号は、もちろん洋子様、あなたです。」

「冗談ではありません。出しなさい!!ここから出しなさい!!」

人体実験という無気味な言葉に、洋子は言い知れぬ恐怖を感じた。必死になって目の前のガラスを叩き始めたが、薬の影響か、そこに力強さは感じられない。

「薬で弱らせておいて良かった。あまり激しく暴れると折角の実験体に傷が付いてしまいますからね。ちなみにたとえ洋子様がプロレスラー並みの力を持っていたとしても、その強化ガラスに傷一つ付けられないでしょう。」

洋子はその後もガラスや床を足で蹴るなどして脱出を試みていたが、すべて失敗に終わった。汗に濡れた身体をガラスに預けて、荒い息を吐きはじめる。

「どうですか?無駄だとわかってくれましたか?しかし、洋子様は聡明な方だと思っていましたが…。」

洋子は無言のまま睨み返すことで、松戸への返答に代えた。

「そう言えば、洋子様は私の研究内容を知らないんでしたね。内容を知らずに実験を受けるのは嫌でしょう。ご説明します。」

松戸は何処からともなくホワイトボードを運んでくると、洋子に見えやすいように角度を調整しはじめる。

その嬉々とした様子は洋子の癇に障ったが、今の自分の無力さを身をもって知ったため、ただ歯軋りして見守ることしか出来なかった。

準備が整い、指示棒を片手に松戸の説明が始まった。

「まず、私が2005年7月に恐怖の大王が落ちてくることを予言の解読で知った。ここまでは理解していると思います。さて、本題ですが、恐怖の大王がなんであるか、これについては、隕石、核戦争等、様々な諸説がありますが、私の研究には関係ありません。なぜなら私の研究が完成すれば、それがなんであろうと問題なく対処できるからです。 私が最後にたどり着いた究極の対策とは、人体の生物的時間を凍結する人工冬眠です。」

松戸はカプセルに近づくと、洋子の表情を覗き込んだ。相変わらずその瞳は怒りで塗りつぶされていたが、松戸の説明に大人しく耳を傾けていた。

説明の中に脱出のヒントが隠されているかもしれない。洋子はそう考えていた。

「恐怖の大王が何であれ、その後の環境が人類にとって過酷なものであろうことは容易に予想できます。私は考えました。過酷な環境になるのであれば、わざわざそれと対峙することなく、やり過ごせばいいのではないかと。過酷な世界を生きようとすれば必ず争いが起きます。食糧、エネルギー等、様々な問題が発生し、それをめぐって多くの血が流されることでしょう。恐怖の大王で数の少なくなった人類が、更に数を減らすことになるのです。こんなに効率の悪いことはない。」

ドン!!

松戸は興奮して、カプセルを拳で叩きつけた。中の洋子はその音と衝撃に身体を竦ませる。

「すいません。つい興奮してしまって。とにかく、私は生体を一時的に凍結し、環境の改善を待って再び解凍する人工冬眠の研究に着手しました。あなたの祖父である源一郎様は当時、学会で異端視された私の論文に目を止め、協力を約束なさいました。」

遠い目をして昔を懐かしむ松戸。松戸の脳裏には、あのころの苦労が走馬灯のように浮かんでは消えていた。

「源一郎様の惜しみない協力のおかげで研究は進み、運命の日まで後一年というギリギリのところで研究完成の目処が付きました。源一郎様に完成のご報告が出来なかったことは、非常に残念でなりませんが…。とにかく動物実験は成功しています。後は人体実験が成功すれば、人類の未来は安泰です。」

「お爺様が生きていたら、私へのこのような仕打ち、絶対に許さないはずです。それにあのお爺様が、人体実験などという非人道的な行為を許すはずがありません。」

それを聞いた松戸は、首を左右に振りながら悲しそうに眉をひそめた。

「何度も言ったと思いますが、今回の人体実験は源一郎様が私を枕元に呼んで直々にお願いされたことなのです。今でも源一郎様のお言葉を鮮明に思い出せます。『洋子には新しい世界を生きてもらいたい。そして、研究完成のあかつきには、第1号被験者にしてやってくれ。そう、自分がいたから研究が完成したと洋子が言えるように。頼んだぞ。』。源一郎様の洋子様に対する愛情には頭が下がる思いです。それを洋子様はわかっていらっしゃらない。いいえ、わかろうとしていないように見受けられます。」

生まれて初めて、洋子は祖父である源一郎に憎しみを抱いた。

洋子は初孫ということもあり、源一郎の愛情を一身に受けて育った。洋子の両親が事故で亡くなった後は特にその傾向が強くなり、洋子の願いはどんな内容であっても必ず叶えられた。当然、洋子も源一郎になついていたし、偉大な事業家として尊敬もしていた。葬式の時には涙が枯れるほど泣いた。

しかし、今自分が危機に立たされているのは、すべて源一郎のせいだという。源一郎が余計な頼みをしなければ、いや、それ以前にこんなバカバカしい話を信じ込まなければ…。

沈黙がその場を支配する。松戸はそれを了承の意だと都合よく解釈した。

「御納得していただけましたか?それじゃあ、実験内容の説明をいたします。実験を成功させるためには被験者の理解が不可欠ですからね。」

正直聞きたくはなかったが、洋子に選択権はなかった。研究の無謀さを指摘することで実験自体を回避できるかもしれないと、前向きに考えるしかなかった。

自分の成果を他人に説明できるのがよほど嬉しいのか、松戸は笑みを浮かべながら話し始めた。

「まず、第一の問題点として、生体をただ単に凍結すると、体内に水の結晶が形成され、組織の破壊を引き起こします。しかし、これは体内へ凍結保護物質を注入することで対応が可能となりました。凍結保護物質で水の結晶化を防ぎ、組織を傷付けることなく凍結するのです。水と凍結保護物質の混合液は、徐々に粘度が高まって冷たいシロップのようになり、ある一定の温度を過ぎると硬く固まり安定します。」

「第一の問題点というぐらいですから、第二、第三の問題点もあるのでしょうね。そのような問題のある実験に私を付きあわすつもりですか?松戸、早くわたくしをここから出すのです!!今なら警察沙汰だけは勘弁してあげましょう。」

ここぞとばかりに解放を要求する洋子に、松戸は苦笑する。

「洋子様、話は最後まで聞いていただかないと。第二の問題点としては、凍結保護物質が人体に猛毒であるという点です。しかし、この問題は研究の過程で、天然素材の中から冷凍保護物質を抽出することに成功したので解決しました。天然100パーセントですから、生体に無害です。」

天然素材だから無害という理屈が、洋子には信じられなかった。自然界のものが皆無毒という説が成り立つなら、トリカブトや毒キノコも無毒ということになると思ったが、論点をずらした屁理屈にしかならないと口をつぐんでいた。

「次に第三の問題ですが、これまでの人工冬眠は瞬間凍結を前提に考えられてきました。しかし、熱の伝達にはどうしても時間が掛かるため、急激な冷却によって凍結保護物質の凝縮が時間差で起こり、その結果、致命的な歪が発生してしまいます。人体レベルの大きさになると、熱伝導にかなり時間がかかるため、それを防ぐためにはさらに凍結保護物質の濃度を高める必要があります。しかし、粘性に限界があるため、あまり濃度を濃くしすぎると体内への拡散が効率よく行えません。私は、ここで一度、研究に行き詰まりました。」

「行き詰まったのなら、研究なんてやめてしまえばよかったのです!!」

洋子の罵倒を無視し、松戸は言葉を続けた。

「そこで、わたしは発想を180度変えました。熱の伝導率が非常に高い細胞透過性の凍結保護物質を開発し、その中へ全身を浸して少しずつ温度を下げることにより、極端な凍結保護物質の凝縮を防ぐことに成功したのです。この方法であれば従来の瞬間凍結で問題になっていた冷気による表皮の損傷も起こりません。体内外で、均一に温度を下げることができますからね。」

松戸は一旦言葉を切ると、洋子が話を聞いているか確認した。洋子はガラスに背をあずけ、胸と股間を隠した状態でこちらを睨みつけていた。

「徐々に温度を下げた場合、体温が下がることによる凍死が心配と思うかもしれませんが、この方法ならば凍結保護物質の効果により低温下でも生体機能を保持することが可能です。もっとも、これは偶然の賜物でしたが。」

「そんな液体に漬け込まれたら息ができないではありませんか。わたくしを溺れさせるつもりですか?命令です。直ちにわたくしをここから出しなさい!!」

必死になって研究の粗を探し指摘する洋子だったが、松戸の余裕の笑みを崩すことはできなかった。

「ご心配なく。高濃度の酸素を溶かしておきますので、液中下でも呼吸が可能となります。これは画期的です。身体的な機能は溶液の凝固と共に失われていきますが、意識については己が凍りつき細胞の最後の一つが凍りつくまで保つことができるのです。瞬間凍結の解凍で懸念されていた記憶障害もこの方法なら発生しないでしょう。瞬間凍結は本人の意識外で凍結されるので被験者にとって死の連想が避けられませんが、これなら生の凍結を実感できると思います。」

「施設の電気が止まったらどうするつもりですか。」

洋子は指摘をしてみたものの、今更何を言っても実験を止められないだろうことを悟っていた。

「この施設は地熱エネルギーを利用しているので、地球が存在する限り大丈夫です。ご安心を。」

松戸は一旦手元の計器に目を落とすと、キーボードで何かを打ち込んだ。

「説明はここまでです。準備が完了しました。では、実験を開始します。」

実験開始の合図。洋子にとってそれは死刑判決と同じ意味を持っていた。最後の望みを掛けて、洋子はガラスを叩きながら必死に嘆願した。

「やめて!!これまでの暴言は謝ります。研究施設も今までどおり使用を許可します。研究費も出しましょう。だから、お願い!!助けて!!冷凍冬眠なんて嫌です!!」

ドンドン!!ドンドン!!

カプセルの強化ガラスを叩き続ける洋子。

そんな彼女を無視し、計器とカプセルの間で視線を行き来させながら、松戸は黙々と作業を進めていった。

「では、スイッチオン!!実験の始まりです。」

操作盤のボタンの一つを押すと、操作盤に近いところから順番に、機械が息を吹き返していく。最後に洋子の入ったカプセルが低い唸りを上げると、カプセル上部のライトが点灯し、洋子の裸体を照らし出した。

「いやー!!」

ゴボ、ゴボゴボゴボ…。

床に開いた排水口らしき穴から無色透明の液体が吹き出して来た。それは音を立てながらゆっくりと床に広がっていく。洋子は液体を避けるためにガラスに張り付くようにして爪先立っていたが、液体の広がりは止まらず、じっとりと足の指に纏わり付いていった。

「冷たい。」

液体の冷たさに悲鳴を上げる洋子。そうこうしているうちに、液体は床一面に広がり、ゆっくりとその液面を上昇させていった。

「お願いします。こんなの嫌です!!助けてください!!恐怖の大王が来なかったら、冷凍睡眠なんて何の意味もないのでしょう?こんな研究、無駄なのです。出してください!!出して!!お願い、出してください…。」

踝、膝、太腿と、液体はゆっくりと洋子の身体を包み込んでいく。太腿の半ばまで浸かった時、洋子は何か違和感を覚えた。何かが身体に入ってくる。異質なそれでいて不快ではない何かが、身体の中に染み込んでいるような…。それが凍結保護物質の効果であると考えが行き着き、洋子は再びガラスを叩き始めた。

「松戸、あなたの望むままに何でも差し上げましょう。それとも現金がいいですか。いくらでも払います。女が欲しいなら、どんな人物でもあなたの自由にさせましょう。もしあなたが望むなら、私の体を自由にしていいですから。だから、お願いします。ここから出して!!」

液面は止まることなく上昇し、ほぼ無毛の下腹部とたるみのない美尻を舐め、贅肉のない腹部を包み込んでいった。不気味な侵入感は下腹部にも及び、全身を満遍なく汚されているような錯覚を洋子に抱かせる。

「やめて!!こんなの嫌です。お願いですから、やめてください。嫌だ…。」

形の良い胸が、液体の抱擁を受けてブルリと揺れた。液体に包まれ重力の呪縛から逃れた豊な乳房は、所在無さげに浮遊しはじめる。

今や洋子の体で液面から出ているのは、頭だけになっていた。立ち泳ぎで今の状態を何とか保っているが、液面とカプセル天井までの距離は刻一刻と近づいてくる。目の前に迫る液面の揺らぎとカプセルの天井に張り巡らされたパイプを恐れながら、洋子は声を限りに叫んでいた。その内容は気が動転して支離滅裂になっている。

「助けて、助けてください!!誰かー、助けてー!!お願い、松戸。もういいでしょう。今までのことは謝りますから。お願いします。こんなこと、もうやめましょう。動物実験が成功したなら大丈夫です。人体実験なんて必要ないでしょう?助けなさいよ。セバスチャン、近くにいるんでしょう?この痴れ者を痛めつけてやって。いやだー!!お願い。助けてください。お願いします。おねが…うぶ…。」

ついに液体は天井までの距離を数cm残すだけとなった。洋子は天井に口付けするように必死で空気を求めた。

「助け…、んぶ、がは、おね…ん、む…。」

しかし、無常にも液体は天井まで満たされ、洋子の頭は完全に液中へ囚われた。最初は息を止めてガラスを叩いていた洋子だったが、それも限界を迎え、口の中に蓄えていた空気を泡にして吐き出していく。あまりの苦しさに液中でむせ返り、肺の中にあった空気も液体に押し出されるようにして排出されていった。

空気を失い悶え苦しむ洋子。海藻のように髪を揺らしながら、白い裸身が身悶えする。それは非常に淫靡で背徳的な光景だった。

しばらくの間、口と咽喉に手を当てて苦しんでいた洋子だったが、ある瞬間から手を放して自分の体を不思議そうに眺め始めた。

液中で何の支障もなく呼吸をしている。その事実は俄かには受け入れがたく、洋子は己の体の変化に戸惑いを隠せないでいた。

「言っておいたでしょう。液中でも呼吸が可能になると。どうやら凍結保護物質の体内への浸透も完了したようですし、次の作業に移ります。いよいよ冷却作業に入りますよ。ああ、やっと人工冬眠が現実のものになる。」

中の被験者に聞こえないとわかっていたが、己の生涯を掛けた研究が今完成するかと思うと、松戸は声を出して宣言せずにはいられなかった。手の汗をガーゼで拭き取り、青白く光るボタンに軽く触れると一気に押し込んだ。

カプセル自体が身震いするように大きく揺れ、中の洋子にまた新たな装置が起動したことを伝えた。

松戸の実験説明を思い出し、再び恐怖に襲われる洋子。液体に阻まれ緩慢な動きになりながらも、ガラスを叩き実験の中止を訴えかけた。しかし、すぐに疲れて動けなくなり、自暴自棄になって手足を投げ出したまま液中に漂い始める。

しばらく裸体を隠すのも忘れ、心地よい浮遊感に包まれたまま、洋子は眠るように目を瞑った。ただ時間だけが経っていく。寒くなるはずなのに、体には何の変化もない。なにかが起こっている筈なのに、何も感じられない。しかし、何かが失われていく漠然とした不安が、洋子の心を蝕んでいた。

松戸の説明から、洋子は凍てつく寒さに体を晒されると考えていた。しかし、これまで寒さは感じていない。己の体に触れても冷たくない。もしかすると実験機器に故障が起きて実験が中止になったのかもしれない。不安が次第に薄れ、そんな希望を抱き始めた時、洋子は体が緩慢にしか動かないことに気が付いた。いつの間に?そんなことを考えていると、今度は指一本動かせなくなっていることに気付く。閉じた瞼すら開くことができない。自分では何も感じとれないが、何かが起こっていることだけは認識できた。

そのとき洋子はある恐ろしい考えに行き当たった。体の内外を同時に冷却するということは、冷却される本人は体外の温度を冷たいと感じることができないのではないか。低温化でも意識があるということは、体温が下がってもそれを認識することができないのではないか。体内の液体は凍結保護物質の効果により全身で偏りなく固体へと代わっていくため、それに伴って生物体内の時間も進みが遅くなり、最後には停止することになるのではないか。これが意識をもったまま、凍結されるということな…。

洋子の思考はそこで停止した。

「うん、完璧だな。」

操作盤から伝えられるデータは理想的な値を示していた。状態が完全に安定したことを確認し、松戸は操作盤を離れた。洋子の状態を直接確認するために、カプセルへと近づいていく。

洋子は目を瞑ったまま、カプセルの中に浮かんでいた。いや、浮かんでいると言うのは適切な表現ではないだろう。指一本、髪の毛一本動かない。生命が持つ生々しい息吹をそのままに封印され、洋子は凍り付いていた。

つま先から太ももまではまっすぐに伸び、その艶かしい脚線美を存分に見せている。両手を前面で交差しているため、胸の谷間が僅かに強調されていた。その表情は穏やかで、つい先程まで激しく抵抗していたことが嘘のようだった。

いつ目を開いてもおかしくない、いつ呼吸で胸が上下してもおかしくない、ごく自然な姿で時間を止められた洋子。それは、美の女神を閉じ込めたとでも言うべき、現実離れした美しさを誇っていた。

カプセルの周りを何度か回り、松戸は亀裂等想定外のことが起こっていないか丹念に確認を行った。

「よし、問題ない。人工冬眠は成功だ。人類は恐怖の大王に対抗する手段を得ることができた。今日という日は人類史に刻まれることとなるだろう。洋子様、あなたの名前と共に。」

再び操作盤の前に戻った松戸はキーボードに何かを打ち込むと、緑に点滅していたボタンを押した

ゴウンゴウンゴウン…。

洋子の入ったカプセルが回転しながら床に収納されていく。見えなくなっていく洋子を少し名残惜しそうに見詰めながら、松戸は別れの言葉を掛けた。

「おやすみなさい、洋子様。よい夢を…。もっとも、脳が完全に固定されているから夢は見ないかもしれませんが…。」

センサーから送られてくるデータに変化がないことを確認し、松戸は満足そうに頷いていた。

洋子が目を覚ますと、そこは自室のベッドの中だった。

「あれは、夢だったの…?」

「おお、気が付きましたか、お嬢様。」

声のほうへ目を向けると、幼少より付き従ってきた執事、セバスチャンが心配そうに覗き込んでいた。

「セバスチャン?」

「申し訳ありません。我々がいたらないばかりに、お嬢様を危険な目にあわせてしまいました。」

セバスチャンは深々と頭を下げて謝った。しかし、洋子はまだ現状が飲み込めないでいた。

「これは、どういうことです。」

「お嬢様は、我々、氷室護衛部隊の手によって救出されました。松戸の巧妙な細工のために場所の特定に時間がかかり、保護が遅くなってしまいました。本当に申し訳ありません。なお、松戸はこちらで処理させていただきました。」

セバスチャンは自分を裏切っていなかった。この事実だけで洋子はすべてを許せるような気がした。

「そうですか、ご苦労さまでした。げほ、かは、がは、げほ、ぐうううう。」

急に息が苦しくなり咳き込む洋子。

「さあ、お体に障ります。あんな目にあった後です。今は無理をなさらずにお休みください。」

「わかりました。」

再び横になった洋子に、セバスチャンがやさしく蒲団をかけた。

「良い夢を…。」

「ありがとう、セバスチャン。おやすみなさい。」

柔らかい蒲団とセバスチャンのやさしさに包まれて、洋子は再び眠りについた。

「洋子様。洋子様。お目覚めですか?」

「セバスチャン?」

おわり

上記の文章は根拠のない作り話であり、科学的考察はなされていません。また、実在する人物、組織等とも一切関係ありません。