彼女の名前はマリー。今年で二十歳になる彼女は、三年前からこの屋敷でメイドとして働いている。

彼女がノックした部屋の中にはこの屋敷の主人であるマベックと、黒づくめの男がいる。

名前も年齢も不明。全身が黒で覆われており、黒で無いのは覆面から僅かに覗かせている

紅い目だけであった。

年に数回、マベックに会いにくるが、他のメイド達と同じくマリーは彼を恐れていた。

あの男の前に立ち、見つめられると、身体がすくむ。

彼が屋敷に来た日は、街で人が殺されたり、行方不明になると、メイド達の間で噂しあっていた。

実際に、それが真実であるかどうか確かめた者は一人もいないのだが。

そういった理由で、彼女は非常に緊張していた。

「入りなさい・・・」

「し、失礼します」

ノックに返事が返ってきたので、扉を開けて部屋に入るマリー。

部屋にはマベックと向かい合う形で、黒づくめの男が座っていた。

部屋に入って来た自分に目もくれずにマベックと話している黒づくめの男を見て、僅かに安堵するマリー。

「お、お飲み物を、ど、どうぞ」

マリーはマベックと黒づくめの男に、冷たいお茶を出すマリー。

そして、マリーは軽く一礼して応接間を後にしようとする。何事も無かったことに内心ほっとしながら。

「待ちたまえ・・・」

「はっ、はいぃっ!?」

背後から掛けられたマベックの声に、思わず声が裏返るマリー。

「どうかしたのかね・・・」

奇妙な返事をしたマリーを、怪訝そうな顔で見るマベック。

(落ち着け・・・落ち着きなさい・・・マリー)

そう自分に言い聞かせて心を落ち着かせるマリー。

「い、いいえ。な、何でもありません。な、なにか御用でしょうか?」

「いやなに、この手紙をバルグ男爵に届けてもらいたいのだが・・・」

「わ、わかりました。お預かりいたします」

マベックが差し出した羊皮紙の束を受けとるマリー。と、その時・・・、黒づくめの男と目が合った。

思わず悲鳴をあげかけて、マリーは慌てて飲み込んだ。

彼は一言も発せず、ただ黙って彼女に視線を向けているだけである。

が、この男の視線に射抜かれると、心の底まで見透かされていると思うのは気のせいだろうか

「そ、それでは、し、失礼いたします」

恐怖から逃れたい一心で、マリーは一礼すると慌てて部屋から出ていった。

マリーが部屋を退出した後、マベックは椅子から立ち上がって部屋の隅に置いてある金庫へと向かった。

金庫から何やら袋を取り出すと、黒づくめの男に話し掛ける。

「話しは変りますが・・・最近、我が屋敷の周りを犬がうろついておりましてな」

「なるほど・・・、わたくしめにその犬の始末をしろと・・・・」

「はい・・・・、礼金ははずみますよ。とりあえず前金として・・・」

小さな皮袋を黒づくめの男の前に置く。

男が袋の中を見ると、大陸公用金貨が100枚入っていた。

これだけあれば、庶民ならば1年は遊んで暮せる額である。

「前金で金貨100枚。事が終わったら、これと同じ額を・・・・いかがですかな?」

「そうですね・・・・」

黒づくめの男はしばらく熟考した後、返答する。

「これ以外に危険手当として・・・・先ほどのメイドの娘を頂きたいのですが、よろしいでしょうか?」

顎鬚に手を当てて、少し考えた後、マベックは返答した。

「ふむ・・・、あの娘は妻のお気に入りなのですが、・・・この際、仕方無いですな。

妻には故郷に帰したと説明しましょう」

袋を懐にいれて、立ち上がる黒づくめの男。

「契約成立ですね。それでは、犬の始末が終わりましたらご連絡をさしあげます・・・」

「おおっ、よろしく頼みましたぞ」

黒づくめの男はマベックと握手をした後、部屋を後にした。

数日後・・・・。

マベックからマリーに書斎に来るようにと連絡があった。

「お呼びですか?旦那様」

ドアをノックしてから声をかけ、マリーは部屋に入った。

マリーが書斎に一歩踏み入れた途端、軽い眩暈が彼女を襲った。

「えっ・・・・!?」

気が付くと、いつもの書斎では無く、見知らぬ薄暗いレンガ積みの部屋にマリーは立っていた。

思わず後ろを振り返り、扉を確かめようとしたマリーは、愕然とした。

入ってきたはずの扉が消えていたのだ。

「う、嘘っ!?」

「・・・どうかしましたか?」

「ひいっ!?」

振り向いたマリーは、ひきつった悲鳴をもらし、よろよろと、2、3歩後ずさる。

そこには、黒づくめの男が立っていた。

「すみませんね、この様な姿では驚いたでしょう」

そう言うと黒づくめの男は、身に纏っていた黒いローブをさっと脱ぐ。

すると銀髪に金目の、端正な風貌をした貴公子が姿を現した。

「僕の名はスルトと申します」

スルトと名乗った男は、優雅に片ひざを折って礼をする。

「僕のコレクションルームへようこそ。マリーさん」

スルトと名乗った男がぱちんと指を鳴らすと、天井から下げられたランプに火が灯った。

青白い光をたたえたランプの冷たい光が照らし出した人影に、マリーは一瞬ビクッとした。

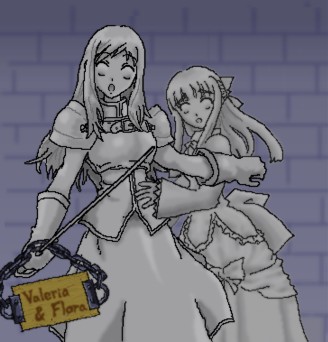

部屋中に並んだそれは人では無く、石像だった。

髪を振り乱し、助けを求めて手をさし伸ばしているエルフの少女。

身体をやや反らせて驚愕の表情を浮べているおさげの女魔術師。

レースとフリルに飾られたドレスに身を包んだはかなげな感じのする娘と、

何かに怯えるそんな彼女を庇うように、細身の片手剣を構えて前に立つ凛々しい女騎士。

どの石像も、まるで生きているかのではないかと思える程、実に精巧に出来ている。

すべてが真に迫っており、今にも動き出しそうだ。ただ、何故か皆一様に何かを見て

驚いたような表情を浮べている。

(こ、これは・・・・何?)

マリーは知らずに、右手を口を押さえ、こぼれそうになる声を抑える。膝がガクガクと震える。

(これは、石像?造り物なの?)

「どうです。美しいでしょう?」

男は、部屋の中に置かれたいくつもの石像にうっとりと目を向けた。

「今にも動き出しそうでしょう? 僕の自慢のコレクション達です。

彼女達は石像になることで、永遠の若さと美しさを手に入れたのですよ・・・・」

部屋の全体を見渡したマリーは、自分の目を疑った。

あるひとつの石像に、見覚えがあったのだ。

スルトは、茫然自失状態になっているマリーに構わずに、陶然とした表情で傍らに立つ

エルフの石像の手を取る。

「彼女は僕のお気に入りの一人、ソーニャ嬢です」

そう言ってエルフの娘の腰に手をまわして、エルフにしては豊かな胸に接吻をした後、

剥き出しになった肩からニの腕、指先に舌を這わせる。

「彼女は、森から出て来たばかりの世間知らずな娘でしてね、

よからぬ輩に絡まれていたのを、僕が保護して差し上げたのですよ」

彼女の頬や鼻、眼球に接吻した後、エルフ特有の先の細く尖った耳を軽く噛む。

「彼女はここにいる限り、傷つく事も、汚れる事もありません」

(う、嘘!?)

マりーの視線の先には、地べたにぺたんと足を投げ出してすすり泣く幼い女の子の姿が。

マりーの姉であるカレンの姿・・・遊びに行った森で行方不明となった十数年前と変わらぬ姿でそこにいた。

「お・・・おねえちゃん!?」

突然、大きな声を上げたマりーに一瞬むっとしたスルトだが、マりーの発した言葉の意味することを

感じ取り、興味深げにマりーと彼女がマりーと呼んだ石像を見比べた。

「へぇーーー、カレンの妹だったんだ。これは驚いた」

そう言うとスルトは、ソーニャから離れてマリーに近づく。

「お姉さんと同じ様に、僕のコレクションに加えてあげるよ・・・」

スルトはにっこりと微笑んだ。

その瞳が紅く染まり、マリーを射貫く。

スルトの紅い瞳と目が合い・・・マリーの意識はそこで途絶えた。

驚きで目を見開き、開いた口に右手を添えたまま凍りついたようにマリーは動きを止める。

いや、凍りついたのではなかった。

まだ幼さの残るあどけない顔、肩まである艶やかな黒髪が、すらりとした身体、そしてその身を

包むメイド服―レースフリルのカチューシャ、ふくらんだ袖と、長いスカート、裾から覗く白のペチコート

の全てが、無機質で硬い灰色の石に変っていた。

身体が石になった瞬間、思考も何もかもがその働きを停止した。

マリーは、自分の身に何が起こったのか考える間も無かった。

「君のために用意したプレートだよ。気に入ってくれると良いのだけど・・・」

スルトはそう言って、両端を鎖でつながれたプレートをマリーの右肘へと掛ける。

プレートには彼女の名前である「Mary」が刻まれていた。

物言わぬ石像と化したマリーの背後に立ったスルトは、満足げな笑みを浮かべると、

彼女の首筋から胸、腰から股間へと手を這わしていった。

黒皮の手袋が冷たくなった少女の身体をいとおしそうに撫で回す。

「お姉さんと一緒に、・・・永遠に可愛がってあげるよ、マリー」